離島医療の、いまとこれから

今年8月に行われた、「とびラボ企画〜離島医療のいまとこれから」と題した勉強会。本勉強会に込めた企画委員の思いや勉強会の講演内容、質疑応答の様子とそこでの職員の気づきを紹介します。

とびラボとは?

厚生労働省では、職員が今の担当分野にとらわれず、自分自身の関心で新しい出会いや学びを求めてチャレンジすることを応援する提案型研修・広報制度があり、通称「とびラボ」(とびだす“R”ラボ)と呼ばれています。これは、職員が関心のある政策分野に継続的にかかわること及び厚生労働行政の政策分野における現場の支援者、当事者などと出会い、現場での実践に関する学びを深めることを支援することで、職員の厚生労働行政に関連する幅広い実践的な知識の習得および職務を行う意欲の向上を期待するものです。とびラボでは、職員が企画したこのような活動を発信しています。

企画提案者の思い

雇用環境・均等局 有期・短時間労働課

どんな場所でも必要な医療を受けられる体制づくりをめざして

誰もが希望する場所で長く暮らすことができる社会の実現をめざすうえで、医療は欠かすことのできないものであり、どのような場所においても必要な医療を受けられる体制づくりは、より一層高齢化の進むこれからの日本において、ますます重要となってきます。

その一方で、離島においては高齢化に伴う医療二一ズの拡大、医療の担い手不足、さらには新型コロナウイルス感染症への対応などのさまざまな課題を抱えている地域も少なくありません。

このようななか、今回の勉強会では、山口県と三重県でそれぞれ離島医療に携わっていらっしゃる3名の先生を講師としてお迎えして、離島医療の現場の生の声を詳しくお伺いしました。

今回の研修を通じて、離島医療の実態について知るとともに、今後の医療について地方が抱える課題を含めて考えるきっかけになればと願っています。

【講演1】「ふるさとの離島へき地を守る処方箋」

地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センターへき地医療支援センター長

離島の医師のストレスとやりがい

私は自治医科大学を卒業して、今年で23年目になりますが、大学の9年目、最後の年に人口が当時900人、今は600人の山口県萩市に属する大島という離島の医療に携わりました。本土まで片道20〜30分のフェリーが1日4、5便というところです。

着任時には医師の歓迎式があり、島の人が全員背広を着て一堂に会し、その模様は同島の住民の99%が加盟しているケーブルテレビで連日、夕食の時間帯に放送されます。そうすると、すぐに「私は島の人を知らないが、島中の人はみんな私を知っている」という状態になります。そうしたなかで「先生は何科の先生なの?」と聞かれたら、「何でも診ましょう科です」と答えながら診療を続けましたが、島の人たちに前任医師と比べられるストレスや、「先端医療から遅れるのではないか」との不安を感じていました。

一方で、やりがいは大きく、看取った方のお子さんに「うちの親は先生のおかげで最期まで島で暮らすことができました」と言われたり、日常的に「魚、あるか?」と心配してもらったりと、いい思い出がたくさんあります。

へき地は将来の日本であり多様な課題の先進地域

山口県の第7次「保健医療計画」では、「過疎地域持続発展特別措置法」「離島振興法」「山村振興法」という3つの法律が適用される地域を「へき地」と位置づけています。へき地は県土の約6割の面積に当たり、人口で全体の約13%、18万人が住んでいます。そこを7つの拠点病院が支えており、診療所を設置するのは本土で人口1000人以上、離島で300人以上のところと決まっています。

私が「これからのへき地医療では拠点病院が大きな鍵を握る」と考えるのは、人口減少が県全体では過去5年で約3%ですが、へき地では同約10%、うち離島は同20%弱というスピードで起きているからです。その結果、21ある県内の有人離島では過去10年、常勤医から非常勤医への置き換えが進んでいます。

診療科の偏在も大きな課題です。高齢になれば複数の疾患を持つリスクが高まりますが、それに対してすべての専門診療科をそろえるのは無理な話で、総合診療専門医の活躍が期待されるのはそのためです。

「へき地は将来の日本であり、いろんな課題の先進地域である」と捉え、さまざまな取り組みを進めることは日本全体の医療の未来のためになります。へき地の医療を担う医師だけでなく、それを支える医師も増やすこと。他職種、異業種との連携を進めること。総合診療専門医を育成すること。そして、県がグリップを握り、拠点病院を中心にへき地の医療を「面」で守ること。当然、ICTの活用は非常に重要でしょう。

医療資源が少ない離島へき地で、どう地域包括ケアを達成するのかは、今、我々に課せられた大きなテーマです。

【講演2】「離島診療所における第6波への取り組み」

山口県萩市国民健康保険大島診療所所長

風評被害が起こりやすい離島でのコロナ対応

私は現在、医師7年目です。1、2年目と5年目に山口県立総合医療センターで研修を受け、3、4年目は同県の岩国市立錦中央病院という山間部の約60床の病院に内科医として勤務、6年目から萩市の離島、大島の大島診療所に勤務しています。

離島における新型コロナウイルス感染症対応では、医師5年目の後期研修中の昨年1月に県内の療養型病院や精神科病院でクラスターが起こり、そちらに派遣されたときの経験が活きました。特に160床程度の療養型病院ではクラスター対策の副センター長に任命され、6週間、ほぼ毎日対応しました。介護老人保健施設もあったことから約120人が陽性になりましたが、現地職員や派遣された医師、看護師、保健師、事務職さんたちと協働し6週間で収束できました。

そうした経験を経て対応に当たった新型コロナの第6波では、基本的な役割は「検査」「治療」「搬送」「予防」ですが、発熱外来も行い、保健所からの依頼で往診して抗原検査も手がけました。島には抗ウイルス薬はないので、市内の薬局と協力して船で運んでもらい、それを大島診療所で患者さんに処方し、かつオンライン診療も行いました。その過程で、自宅療養が難しい患者さんを3人、保健所と協力しながら本土に搬送しました。第6波での島の陽性者数19人、濃厚接触者数4人の計23人は、島内人口の5%程度です。第7波も似た推移で、内地と陽性者数の割合は変わらない印象です。

ただ、島内は風評被害が起こりやすく、誰かが陽性になるとすぐに島中に広がってしまいます。それを防ぐチラシをつくったり、漁を終えた漁師さんが団体で飲食することでの感染リスクを伝えるチラシをつくったりして全戸に配りました。そのうえで、島のケーブルテレビでチラシの内容を放送し、情報の周知徹底を図りました。

かかりつけ医をつくることが重要

第6波での反省点は、陽性になった方への訪問看護やデイサービスはすぐにやめなければならないのに、休日でケアマネジャーさんと連絡がつかずやめられなかった、ということです。そこで、要介護・要支援になっている島民リストをつくり、いつ、誰が陽性になっても、診療所を中心にすぐ情報共有ができる体制を整えました。

離島でのコロナ対策は、どこまで患者さんを診ればいいか明確(島民全員を診ればいい)で、すごくわかりやすい。内地、特に都心部ではその点が難しいのですが、これは、かかりつけ医をつくってこなかったツケで、海外ではかかりつけ医が重症リスクの高い方の電話相談に応じるやり方でスムーズにいっています。

今後、かかりつけ医となる総合診療専門医や家庭医療専門医のニーズは大きくなると感じています。

【講演3】「離島医療をICTで支える」

三重県・鳥羽市立神島診療所所長

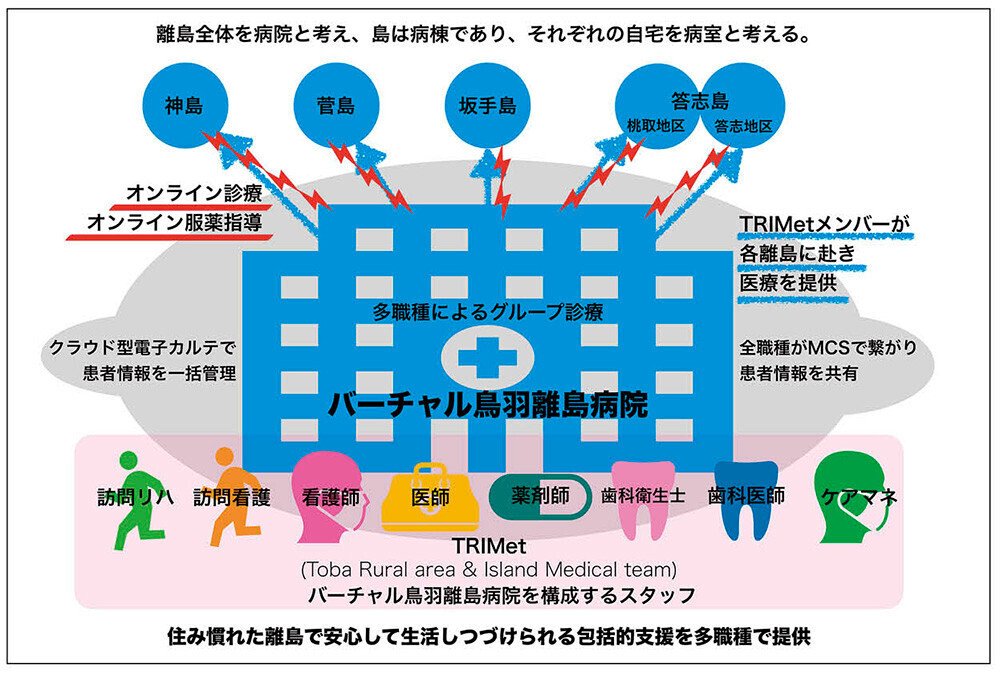

少数の医師によるグループ診療への移行

私は自治医科大学卒業後医者になり20年が経ちますが、そのうち12年を三島由紀夫氏の『潮騒』で有名な神島(三重県鳥羽市)で過ごしてきました。同市の4つの離島(人口合計約2900人)にはそれぞれ診療所が1つあり、医師も常駐しています。

神島は4島中、本土から最も遠い位置にあり、1日4便の直通船で約30分かかります。島の周囲は4㎞、人口は304人ですが、実際に住んでいるのは270人弱です。高齢化率は50%を超え、1日平均患者数は13.8人。多いときは50人ですが、少ないときは2人しか来ません。

鳥羽市の人口は1万1,700人程度で、20年後には1万人を切る可能性があります。財政は非常に厳しく、医療体制も厳しい状況にあり、市立病院もなく、入院は隣接する伊勢市の総合病院でなければできません。当然、今までのような1離島1診療所1医師体制を続けるのは困難です。

そこで、市と協議しながら、必要な保健医療サービスを維持しつつ、効率的に少数の医師で4つの離島診療所の運営を行えるよう、複数の医師が複数の診療所を担当するグループ診療への移行を考えました。ただ、グループ診療では医師が離島に居ない時間が増え、何かあったときに対応できない事例が増える可能性があります。これを補完するためには、クラウド型電子カルテと遠隔診療ができる環境が必須でした。

クラウド型電子カルテと遠隔診療システムを配備

クラウド型電子カルテの導入には初期投資の費用が必要でしたが、鳥羽市との調整に難航し、予算を獲得するのが非常に難しかったです。しかし、のちに価値観を共有することができるようになり、一緒にいろいろと考えてくれるようになりました。

そこに新型コロナウイルスが出現し、オンライン診療の条件が緩和されたことも後押しとなり、国土交通省の「スマートアイランド推進実証調査」に「バーチャル鳥羽離島病院実証プロジェクト」として応募・採択されたのです。国から金銭的支援を受けられるようになり、セコム医療システムさんの協力もあって、2020年11月からクラウド型電子カルテと遠隔診療システムを配備できました。

電子カルテ用として医師全員にiPadを配布しており、どこにいても、どの診療所の患者さんのカルテも閲覧・記載が可能です。医師が離島にいないとき、たとえば夜間や土日、船が欠航したときなども、本土や別の離島から医師が診療を行える体制になりました。

患者さんはいつもどおり診療所に来て、看護師の補助を受けながら、離れた場所にいる医師の診察を受けます。院内処方を受け、いつもどおり会計をして帰る。これが現在、鳥羽市で行っている取り組みです。

【質疑応答】

離島に派遣される医師への支援とICT活用のコツ

原田さん、村井さん、小泉さんの講演の後に行われた質疑応答の一部を紹介します。

情報発信や病診連携など現場が動きやすくなる支援を

―離島医療における、行政へのご要望をお聞かせください。

原田:人口急減を軸に、これからのへき地は劇的に変化していきます。そのため、現場の医療関係者が動きやすくなる医療支援の仕組みを、国は指導力を持ってつくってほしいと思います。

小泉:離島医療の現場では、「何かしなければいけないが、何をしていいのかわからない」ことがよくあります。ですから、国には県や市に対して、へき地医療に関するさまざまな情報を今まで以上に伝えてもらいたいと思います。

村井:へき地であればあるほど病診連携が重要で、その地域を支える病院が大事になります。それに対して、国の主導でインセンティブを与えたり、協力を強制化するなどの動きを見せてもらいたいと思います。

―離島に派遣される医師に対して、どんな支援が必要でしょうか。

原田:何かあったときにすぐ相談できる指導医や先輩医師などのネットワークがあると、すごく支えになります。私もそうでしたが、若くして離島に行くといろんなことで悩みますので、医師本人の臨床面・生活面の双方でサポートがあるとよいと思います。そうした支えがあって、与えられた期間を乗り越えると、その医師はものすごく強くなって本土に帰ってきます。

村井:今、私は大島で家族と生活していますが、家族にも離島生活でのストレスがあるので、医師の「休みやすさ」は重要です。そう考えると、グループ診療は不可欠だと思います。

あとは、ずっと離島にいらっしゃる看護師さんの教育が大事で、その点を充実していただけると、派遣される医師も楽になります。

保健師と健康教室を開催

島民にオンライン診療体験も

―高齢者が多い離島では健康管理・予防が大事で、保健師が保健指導をするのも有効だと思いますが。

村井:今、大島では保健師と健康教室を開いていますし、地域ケア会議といってケアマネジャー、ホームヘルパー、社会福祉協議会、デイサービスの方々との月1回の会議も行っています。

同じ島内にいても、診療所の目が届かないことが多くあります。たとえば、状態が悪くなっても診察に来ない島民の方が結構いて、そうした方々のことは行政のほうが詳しいので、保健師さんと連絡を密にとっています。

―離島でのICT活用について、住民側にどう理解を得ていけばよいのでしょうか。

小泉:「オンライン診療」と言うと、必ず「医師は島に来なくなるのか」との不安が訴えられます。私は「基本は対面診療で、何かあったときのためだ」と、地域の人たちに何度も説明しました。行政側にも同じメッセージを出してもらえれば、不安は解消できると思います。それと、島内の有力者にオンライン診療を経験してもらうことも大事です。

企画委員から

広報誌『厚生労働』2022年11月号

発行・発売:(株)日本医療企画

編集協力:厚生労働省